读书 | 一部充满历史细节、家族记忆和个人魅力(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】:我仍然与英国文学系维持着密切的联系。这个联系就是林娉婷,我正在追求的对象。我不久就认为,认识娉婷将会改变我的一生。认识她之后使我更多思考我仍然与英国文学系维持着密切的联系。这个联系就是林娉婷,我正在追求的对象。我不久就认为,认识娉婷将会改变我的一生。认识她之后使我更多思考自己的人生前途。虽然我知道从事公职的重要性,但我知道我不适合那样的工作。我喜欢的生活是学习和教书,娉婷也鼓励我向学术界发展。

王赓武、林娉婷 著

王家祖先是清源县出身的农民,清源县今已并入山西省省会太原市辖下的清徐县。王家两兄弟在明初1369年应募从军,其中一人在河北省正定的驻军服役,河北省就在山西省东邻;另一人则驻扎在观海卫,靠近浙江省的港口城市宁波。观海卫是设来抵御“倭寇”的海防卫所。

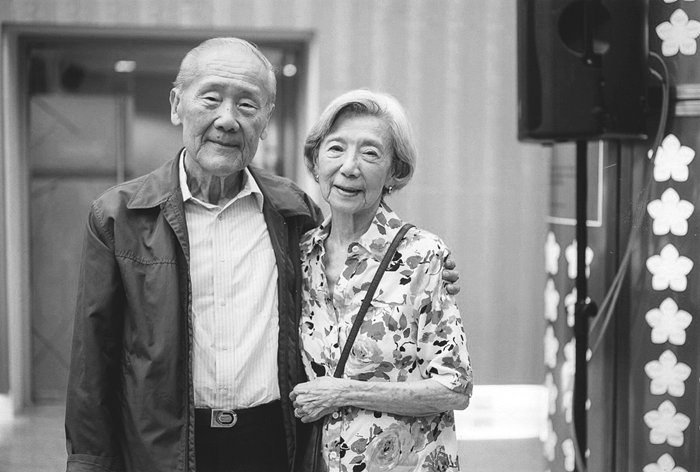

▲王赓武

《王赓武回忆录》(上、下卷)》

我从来没想过自己有一天会想要寻根。成长过程中听了无数家族故事,也在容易留下印象的年纪造访过泰州、南京、上海,我觉得自己所知绰绰有余,无须追根究柢,可是不久就发现自己忘了许多细节,甚至连母亲告诉我的故事都记不清。内人娉婷说起她非常遗憾没有趁她的母亲在世时问问母亲家人的事,听她这么说,我想到该是时候重读王氏家传了。几年前查阅过几位王家人的生平,犹记当年惋惜于不曾读过族谱。家传留下不少空白,因为编纂家传的伯曾祖父只挑选他认为生涯值得记录的家人。我后来在泰州市图书馆找到伯曾祖父的族谱手稿,惊奇地发现宗族规模庞大,族谱收录多达上千个名字。

回想起来,我在马来亚大学的头三年充满了期待和欢笑。我不觉得有什么犹豫彷徨。我读了相当多的英国文学,欣赏古典音乐,写了一些诗,结交了许多朋友。我开始认识马来亚,参加了学生活动。我关注别人提出的关于主权民族国家的一些实际问题。

留胡子的原因其实很简单,因为他在刮胡子时常常割伤自己,所以决定不刮了。那时候没有现在的双刃安全刀片,单刃的刮胡刀一不小心就会割破皮肤。我们正在喝咖啡,一个高大的锡克人突然气势汹汹地质问赓武,留胡子是不是要嘲笑锡克人。我那时太不懂事,看不出这个锡克人是喝醉了。幸亏赓武处理得当,平静地回答他,甚至请他坐下来说话。我十分害怕,担心他会打我们。第一次约会竟然有这样惊人的结局。赓武后来告诉我,他担心我从此不肯与他约会了!”

上卷《家园何处是》

“我第一次注意到赓武,是看到他在华兹华斯讨论会布告牌上的名字。这个“赓”字我从来没有在任何人的名字里见过。我去听讲,是出于好奇,想看一看是什么人取了这么奇怪的名字。那是一个帅气的年轻人,谈起诗来颇为自信,也很有深度。这当然给我不错的印象,但什么事都没有发生,因为我只不过是大一新生,不会引起他的注意。他那时候已经出版了一本诗歌小册子,是学生会报纸的编辑,又积极参加学生活动。那一年的后几个月,我们才开始见面和聊天。”

林纹沛、夏沛然 译

以下是娉婷关于这件事的回忆:

下卷《心安即是家》

初识娉婷

我们是在我大二那一年相识的。文学给了我想不到的帮助。有几个大一的新生想了解浪漫主义,请我去主持讨论。讨论的主题是华兹华斯的诗。以下是娉婷给我们子女讲的故事:

王赓武是享有盛誉的海外华人历史学家和教育家,其生长于1930年代的南洋,时逢战乱和动荡,不得不在中国、南洋和英国等地辗转求学,加之出身中国江南耕读世家的知识分子父母强烈的乡愁情怀,使作者对华人在海外安身立命、“寻找家园”的归属感这一复杂的命题,有曲折的经历和真切的人生经验;成年后,在横跨三大洲几十年的学术与教育生涯中,他与同时代的史学、汉学界重要学者,几乎都有交往;一生挚爱的太太林娉婷更是他领悟“爱”与“家园”的人生伴侣——由此构成的个人与时代的画卷,经由朴素儒雅的笔墨,展现得波澜壮阔,又发人深思。本书是历史学家王赓武亲笔撰述的唯一的回忆录,其在年近九旬之际,回溯上下求索、“长年半游牧”的一生,回忆录兼具丰富的文学与史料价值,笔调平实深厚,谦逊动人,堪称20世纪历史洪流之中一部丰富而独特的生命画卷。

回忆录共两卷。上卷《家园何处是》,王赓武回顾了对他影响至深的父母家世,他在南洋出生,自小接受古典中文教育和正统英文教育。因日军入侵东南亚,他不得不辍学,数年间在街头游荡,以少年人本真的好奇心学会广东话、马来语、客家话、闽南语,并对殖民地错综复杂的“华人性”有了最初的领会。凭藉奇迹般的机缘,他在日本战败前夕重拾学业、考入国立中央大学,却亲身见证父母谆谆教导的那个故园中国终归于幻灭。然而,青年王赓武对“家园何处是”的困惑与不安在此际渐渐抚平。站在儿时经历为他塑造的“多重世界”交汇处,他“开始感到没有东西能挡在我认识万物的道路上”。 文章来源:《南洋资料译丛》 网址: http://www.nyzlyc.cn/zonghexinwen/2022/0920/372.html